- LINGUISTIQUE ET LITTÉRATURE

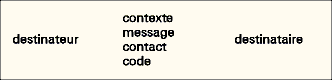

- LINGUISTIQUE ET LITTÉRATURELa rupture de l’unité ancienne entre «grammaire» et «belles-lettres», instituée par le passage de la philologie à la linguistique, a conduit à poser comme un problème la question de la relation entre la linguistique et la littérature.Les solutions ont aussitôt foisonné: renouvellement de la rhétorique classique, stylistique littéraire ou structurale, description linguistique des textes littéraires, poétique, sémiologie ou sémiotique, sémantique structurale, sémanalyse, etc.Toutes ces disciplines nouvelles ont en commun de se situer en aval de la linguistique posée comme science pilote. Les schémas des opérations qui les fondent sont, ou bien le supplément (prolongement ou débordement de la linguistique), ou bien l’importation (transfert de concepts linguistiques dans le domaine de l’analyse littéraire), ou bien l’homologie (imitation des démarches scientifiques de la linguistique pour constituer une «science de la littérature» ou une «science des textes»).Les difficultés rencontrées dans la pratique de ces méthodes conduisent aujourd’hui à s’interroger à la fois sur le statut du pôle linguistique de la relation, notamment sur le rôle pilote de cette science, et sur la fonction de la notion même de «littérature».ProblématiqueC’est apparemment d’une rupture avec la littérature que naît la linguistique moderne. Le Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure se présente comme une réaction contre la tradition philologique pour laquelle études grammaticales et amour du beau langage allaient de pair.Jusque-là, les «textes» étaient le lieu d’exercice de la théorie grammaticale. Grammairiens et rhétoriciens grecs et latins, médiévaux et classiques, empruntaient leurs exemples, c’est-à-dire leur objet d’analyse, leur corpus, à Homère ou aux grands tragiques, à la Bible ou au théâtre de Racine. Jusqu’au début du XXe siècle, traditions grammaticale et culturelle cheminent de conserve; le problème même d’une articulation entre linguistique et littérature ne pouvait se poser – et en des termes bien différents – que sous la forme du problème pédagogique d’un «cursus» assurant la transition entre le rudiment grammatical et les «grands textes». De la grammaire à la rhétorique, le passage était naturellement frayé par des siècles d’amour du beau langage, le chemin jalonné par les acquis de la philologie.Le refus de cette tradition s’est opéré simultanément chez les chercheurs américains qui s’interrogeaient sur les langues amérindiennes et chez l’auteur du Cours de linguistique générale . L’accent n’était plus mis sur les textes, mais sur des énoncés, et plus particulièrement sur des énoncés parlés. À une linguistique centrée sur le discours et soucieuse de rendre compte de l’usage des «bons auteurs» se substituait une description minutieuse du système abstrait de la langue. Aussi est-ce au niveau phonématique que la décision méthodologique de faire abstraction du sens a produit ses effets les plus immédiatement spectaculaires.La radicalité de la rupture ainsi instituée se mesure à la véhémence des résistances rencontrées par la linguistique dans les milieux universitaires européens, traditionnellement attachés à la démarche philologique.Mais la coupure si fortement proclamée n’a jamais été effective, il faut le dire, dans la pratique universitaire. Le rôle des structures institutionnelles ne saurait être négligé dans cette conjoncture: les linguistes européens ont continué d’opérer dans un milieu universitaire littéraire et les échanges entre les deux domaines se sont poursuivis tout naturellement, bien avant que se manifeste la mode récente de l’interdisciplinarité.La double activité de Saussure lui-même en fournit une illustration frappante; ne produit-il pas simultanément, dans son cours oral, la théorie moderne de la langue, dans ses notes privées, les recherches sur les anagrammes, où il cherche à formuler des lois textuelles régissant l’organisation formelle de la poésie latine (Les Mots sous les mots. Les Anagrammes de F. de Saussure )? Il en va de même pour bien des linguistes contemporains, empressés à fournir des analyses de textes littéraires, comme si le poème devait offrir – et peut-être offre-t-il, en effet! – le lieu par excellence de la démonstration de l’efficacité d’une méthode linguistique.L’activité déployée autour du problème de l’articulation des deux disciplines a eu pour effet – et peut-être, on le verra, pour fonction – de dissimuler derrière une interrogation théorique la réalité d’une pratique où les deux disciplines réglaient, sans autre forme de procès, leurs corrélations. La pratique des textes était ainsi le lieu – à la fois avoué et désavoué – d’une interdisciplinarité originelle, où se réalisait, pour le bénéfice des deux partenaires, un échange de bons présupposés.De fait, la proclamation du problème de l’articulation a servi à confirmer l’autonomie de la linguistique et de la littérature, condition de leur collaboration. L’institution de la différence est nécessaire à l’interdisciplinarité: loin de faire problème après coup, la relation des deux domaines est une donnée première. C’est en fonction de cette articulation, à la fois originelle et institutionnelle – héréditaire d’ailleurs –, que viendra se formuler la question de la relation.La notion de littérature, dont il faut rappeler à quel point elle est récente, notamment sous la forme radicale où elle s’est élaborée à la faveur des théories de la littérarité, s’accomplit, en fait, en même temps que se constitue la linguistique moderne. C’est à partir de leur co-naissance que leur articulation peut prendre l’apparence d’un problème. La littérarité suppose la linguistique comme la linguistique suppose la littérarité. Il ne s’agit donc pas de demander comment deux domaines dont la problématique se serait élaborée de façon autonome sont parvenus à organiser leurs relations, mais plutôt de montrer comment, au moment même de leur fondation, à l’intérieur de chacun des deux domaines, intradisciplinairement en quelque sorte, leur articulation était assurée, au cœur de leur propre problématique. La frontière ainsi instituée est l’instrument nécessaire de leurs échanges: c’est elle qui permet les importations et les exportations nécessaires à l’économie de chaque discipline, tout en maintenant la fiction de la spécificité de chacune.ArticulationsDans le couple ainsi constitué, plusieurs stratégies de corrélation sont concevables, qui sont loin d’ailleurs de s’exclure; il est rare, au contraire, que l’articulation proposée par telle ou telle méthode ne résulte pas de la combinaison de plusieurs possibilités: l’interdisciplinarité fonctionne volontiers à l’éclectisme.L’accent, dans ces échanges, a été mis surtout, depuis les années 1950, sur le flux qui entraîne les concepts linguistiques en direction de la littérature. Réputée science pilote, la linguistique est apparue tout naturellement comme la discipline exportatrice: (1)Mais il faut bien voir qu’un certain nombre de ces concepts voyageurs n’effectuait ainsi que le retour d’un aller clandestin; tout se passe souvent comme si des notions littéraires trouvaient, dans un voyage en linguistique, l’occasion de se refaire une scientificité: (2)L’examen des échanges entre les deux disciplines ne peut donc passer sous silence le flux réciproque qui assure l’importation en linguistique de notions d’origine littéraire. L’inattention dont ont bénéficié ces notions rend indispensable l’examen de cette réciprocité interdisciplinaire: (3)Mais l’autonomie supposée des deux domaines amène à envisager également un autre type de relation que le simple transit des concepts; les relations de domaine à domaine peuvent souvent se concevoir selon une relation de succession: la littérature prend ainsi le relais de la linguistique au moment où celle-ci atteint ses limites, en une sorte de parcours dont la linguistique fournirait la première étape: (4)Ou bien il se constituerait, par intersection des deux domaines, une sorte de tierce science, chevauchant linguistique et littérature: (5)Enfin, et c’est un schéma qui a connu un grand succès au cours des années 1960, la linguistique fournirait un modèle de science pour les sciences humaines. Il se constitue alors une science des systèmes signifiants, une science des textes, qui imite, sans les emprunter telles quelles, les procédures de la science linguistique: (6)On examinera ici plus particulièrement quatre de ces combinaisons: stylistiques et rhétoriques (4); linguistique de l’énonciation (5); poétiques (1, 2 et 3); sémiotiques (6).Stylistiques et rhétoriquesL’idée d’une complémentarité par succession de la linguistique et de la littérature a pour elle les apparences de l’évidence; elle s’inscrit, d’une part, dans le schéma héréditaire du cursus pédagogique; elle achève, d’autre part, le schéma de la complexité ascendante – complaisamment entretenu par la linguistique – selon lequel on va naturellement du phonème au mot, du mot au syntagme et du syntagme à la phrase, tout en allant – «en passant» – du non-sens au sens. Le linguiste s’arrêtant aux limites de la phrase, au «littéraire» de compléter le dispositif en passant de la phrase au texte.Mais ce seuil, dont Benveniste a tenté de formuler la théorie en distinguant, dans un article célèbre, «Sémiologie de la langue» (in Semiotica , I et II), un domaine sémiotique antérieur au sens et un domaine sémantique, ne constitue pas une ligne de partage aussi stable et aussi sûre qu’on semble vouloir le croire.Tout se passe comme si c’étaient les effets pratiques de cette limite qui en déterminaient le statut théorique, tout en la maintenant aussi incertaine et mobile que possible. Le «seuil» fonctionne, en effet, à la satisfaction générale: les pratiques qu’il autorise et semble fonder sont aussi avantageuses pour le linguiste que pour l’analyste des œuvres littéraires.Ainsi se trouve en effet séparé, pour le linguiste, un au-delà qui le dispense de s’interroger sur certaines des opérations auxquelles il recourt, en fait, dans l’en deçà de cette coupure; ainsi se trouve justifié pour l’analyste de textes (historien, sociologue ou littéraire) un en deçà préconstruit qui le dispense de s’occuper de fonder ses opérations sur les textes.Le fonctionnement de ce seuil est fort bien illustré par les manœuvres auxquelles donnent lieu les analyses stylistiques et rhétoriques. Apparemment, le partage va de soi – comme l’atteste une longue pratique pédagogique – entre langue et style. C’est après l’étude abstraite du grammairien ou du linguiste qu’intervient l’analyse de la mise en œuvre de la langue dans les textes littéraires, repérage des choix heureux du bon auteur.La stylistique a besoin, pour déployer ses analyses, d’un niveau de base, d’un «degré zéro» du langage, que lui fournit la description linguistique; la linguistique a besoin d’un réceptacle pour les énoncés trop complexes pour son modèle de phrase et la notion de «style» le lui fournit. Les deux disciplines s’entendent ainsi pour définir une norme ou, plus exactement, s’entendent pour ne pas la définir, se déchargeant l’une sur l’autre de cette tâche à la fois ingrate et dangereuse. La détermination de ce degré neutre se réalise ainsi négativement, à la faveur de la notion d’«écart». On a là, on le voit, une notion à la fois essentielle et clandestine: aucune des deux disciplines ne peut l’assumer, sans qu’aucune, néanmoins, puisse s’en passer.Bien que notion donnée comme secondaire, la notion d’écart fonctionne, en fait, en linguistique, comme une notion primitive. La normalisation des énoncés qui permet de les organiser en objets de connaissance s’opère à la faveur de la différence supposée évidente entre discours simple et discours orné, entre phrase acceptable et phrase déviante, entre langue quotidienne (supposée simple) et langue littéraire. Il y a une pré-stylistique du linguiste, dont la stylistique littéraire n’est – sous ses divers avatars (endroit ou envers) – que la réciproque.La confusion qui règne autour de la notion de connotation fournit une excellente illustration du processus. Fort bien accueillie en milieu littéraire, elle offre, en effet, à l’analyse des textes, un instrument linguistique à sa mesure. Certes, on déplore souvent son faible degré d’élaboration scientifique. C’est que, telle qu’elle est, elle suffit au linguiste; il n’est pas de son intérêt de l’éclairer davantage; la préciser serait dangereux car elle ne l’intéresse que de l’extérieur; son rôle est de fournir un alibi à la notion réciproque de dénotation et de faciliter la neutralisation nécessaire à la constitution d’un objet linguistique spécifique.De fait, les rencontres sont ici frappantes entre un linguiste méticuleux comme Harris qui, dans ses Structures mathématiques du langage, est amené à écarter précisément les types d’énoncés que retiennent des poéticiens comme Jean Cohen (Structure du langage poétique ) ou des rhétoriciens comme les membres du Groupe «Mu» (Rhétorique générale ). Les procédures d’exclusion et d’inclusion fonctionnent ici symétriquement. Et quand les plus naïfs de ces théoriciens se hasardent à donner de la norme une formulation positive, on les voit les uns et les autres se référer à une prétendue «langue scientifique» qui représenterait le degré neutre du langage: le scientisme trouve dans le langage scientifique, qu’il emprunte, à la fois son critère de base et l’assurance de sa propre positivité.Les opérations stylistiques et rhétoriques jouent de la séparation des deux domaines et permettent à la fois de renvoyer la subjectivité hors du domaine linguistique et de l’exalter dans le domaine littéraire. C’est ainsi que la stylistique de Bally (Traité de stylistique française ) se chargeait de rendre compte de tout ce qu’une linguistique limitée au langage représentatif laissait pour compte: énoncés exclamatifs, fonction de l’intonation, figures diverses de la rhétorique. La stylistique littéraire d’un Spitzer (Études de style ) ou d’un Cressot (Le Style et ses techniques ) tentait, de son côté, de décrire l’usage individuel du langage, tel qu’il se réalise dans les œuvres littéraires. Complémentarité de la langue et de la parole qui pouvait trouver dans une lecture du Cours de Saussure un semblant de justification théorique.C’est cette même théorie de l’écart qui a alimenté la stylistique statistique, illustrée notamment par les recherches de Pierre Guiraud (La Stylistique ) et de Charles Muller (Initiation à la statistique linguistique ), en France, et qui a connu un grand succès en Allemagne et aux États-Unis.Malgré ses efforts pour sortir de l’ornière de l’écart, la stylistique immanente de Michaël Riffaterre (Essais de stylistique structurale ) reste dans la même orientation théorique. On suppose ici que l’œuvre produit son propre code, un code a posteriori qui s’oppose au code a priori de la langue et du genre. Mais on abandonne ainsi le recours à la linguistique pour tomber ou dans une sorte de sociologie ou dans l’arbitraire culturel de l’explication de texte. Le style se réduit alors, classiquement, à une «mise en relief».Il en va de même pour les tentatives d’application immédiate de la grammaire générative classique à l’étude du style. La complémentarité des deux démarches est ici très visible: «Generative Grammars and the Concept of Literary Style» de Ohmann, ou «Stylistics and Generative Grammar» de Thorne (in Change ) proposent de faire le chemin inverse de celui qui servait à constituer la norme.Linguistique de l’énonciationLa coupure même et la pertinence du seuil qui sépare phrase et texte se sont trouvées mises en question à l’intérieur de la linguistique elle-même. Une théorie de l’énonciation s’est élaborée, pour rendre compte de faits d’intersection des deux domaines, et cette théorie n’a pas manqué de rendre attentif à des faits de plus en plus nombreux et troublants. Il s’agissait, en effet, de rendre compte de ces éléments de la langue dont le sens dépend étroitement des conditions du discours. Cette théorie, si elle déborde largement la problématique littéraire traditionnelle, s’est formulée, en fait, à partir des problèmes posés par l’étude des «textes», chez des linguistes comme Jakobson (Essais de linguistique générale et Huit Questions de poétique ) ou Benveniste (Problèmes de linguistique générale et «Sémiologie de la langue», in Semiotica ), peu enclins à se contenter de l’aridité des exemples irréels de la grammaire formelle. Si le statut abstrait de la phrase détachée qui sert de lieu d’exercice aux grammairiens permettait, en effet, d’escamoter l’analyse de tels problèmes, l’analyse des textes littéraires les amenait au premier plan, même si le caractère monologique et le statut scripturaire du texte littéraire moderne continuaient d’en occulter partiellement l’ampleur.Mais cette notion d’énonciation une fois posée a produit des effets perturbateurs dans les deux disciplines susceptibles d’en user. Dans l’analyse littéraire, elle a ouvert la voie à un retour massif de la subjectivité et à des spéculations biographiques, étayées par le recours à une certaine conception de la psychanalyse. Dans le domaine linguistique, il est apparu rapidement qu’on ne pouvait cantonner l’énonciation, comme on avait pu le croire au début, dans les marges de la langue. Constituée pour rendre compte de quelques particularités du système des pronoms personnels, elle a fait resurgir, au cœur de la discipline, ce qu’on en croyait définitivement écarté et que le statut de l’exemple permettait de croire éliminé: le statut de la référence, soit intradiscursive (relations de phrase à phrase), soit extradiscursive (relation aux interlocuteurs et aux conditions de l’interlocution), problèmes de fonctionnement du langage (extension du performatif – où le «dire» est un «faire» – à la plupart des situations de communication), etc.Aussi a-t-on tenté, au cours des dernières décennies, de construire des systèmes linguistiques transphrastiques. L’objet de la linguistique n’est plus alors la phrase, mais le discours. On retrouve ainsi les préoccupations de la rhétorique classique, soucieuse de rendre compte de l’organisation et du fonctionnement des discours. On distinguera soigneusement cette nouvelle rhétorique du discours des rhétoriques modernes évoquées tout à l’heure, qui sont en fait – rhétoriques du mot ou rhétoriques du syntagme – des variantes de la stylistique des écarts, simple catalogue des figures.Dans cette ligne se situent les travaux d’Oswald Ducrot (Dire et ne pas dire ), de Michel Pêcheux (Les Vérités de La Palice ), des groupes de sociolinguistique ainsi que de l’école de linguistique textuelle (Textlinguistik) allemande, qu’a exploré en France Jean Peytard («Enseignement du récit et cohérence du texte»).On notera que la plupart de ces chercheurs ne vont pas jusqu’à remettre en question le schéma de la complémentarité. L’existence, en amont de la méthode qu’ils cherchent à constituer, d’une linguistique autonome fournissant des procédures adéquates pour un premier palier d’analyse est une évidence généralement admise, que les chercheurs se rattachent, comme les analystes du discours, à la linguistique de Harris, ou qu’ils aient recours, comme les partisans de la linguistique textuelle, aux modèles chomskyens, soit sous la forme de la théorie standard, soit sous la forme de la sémantique générative.De même, la notion de «texte» avec laquelle on opère ici doit beaucoup à la théorie de la «littérature» ou plutôt au vide théorique qui, grâce à cette notion, entoure le concept de texte. Le maintien de ce verrou épistémologique tend à bloquer une recherche pleine d’avenir.PoétiquesC’est une combinaison assez différente de linguistique et de littérature qui s’est organisée dans le domaine de la poétique, sur un système d’échanges plus que de complémentarité. On suppose ici que la réponse à la question «qu’est-ce qui fait qu’un texte littéraire est un texte littéraire?» doit pouvoir être obtenue à l’aide de critères formels dont la linguistique est censée fournir les principaux éléments. Il s’agit donc de repérer, dans les énoncés réputés «littéraires», les traits pertinents de la «littérarité».Le domaine propre de la poétique se définit à partir d’un texte canonique de Roman Jakobson (Essais de linguistique générale ). Il s’agit de reconnaître, parmi les fonctions du langage, une fonction poétique spécifique, dont rendra compte une analyse linguistique. Le schéma de la communication qui est ainsi proposé s’est élaboré à partir des travaux des formalistes russes, en liaison avec les progrès de la linguistique. Jakobson dresse un tableau de la situation de communication qui combine le schéma classique de Bühler et les schémas de la théorie de l’information. «Un destinateur envoie un message à un destinataire. Pour être opérant, le message requiert d’abord un contexte auquel il renvoie [...] ensuite [...] un code commun en tout ou au moins en partie au destinateur et au destinataire [...] enfin le message requiert un contact, un canal physique et une connexion psychologique entre le destinateur et le destinataire...»

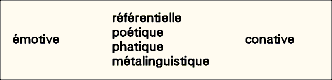

Chacun de ces six facteurs donne naissance à une fonction linguistique différente.Jakobson établit ainsi l’existence, en dehors de la fonction référentielle (dénotative), supposée première, d’une fonction émotive ou expressive, située au pôle du destinateur, d’une fonction conative (action sur le destinataire), d’une fonction phatique ou de contact, d’une fonction métalinguistique portant sur le code et enfin d’une fonction poétique, centrée sur le message en tant que tel.D’où ce tableau des fonctions, superposable au précédent:

Chacun de ces six facteurs donne naissance à une fonction linguistique différente.Jakobson établit ainsi l’existence, en dehors de la fonction référentielle (dénotative), supposée première, d’une fonction émotive ou expressive, située au pôle du destinateur, d’une fonction conative (action sur le destinataire), d’une fonction phatique ou de contact, d’une fonction métalinguistique portant sur le code et enfin d’une fonction poétique, centrée sur le message en tant que tel.D’où ce tableau des fonctions, superposable au précédent: La fonction poétique se caractérise par une modification des modes d’arrangement dans le comportement verbal. «La fonction poétique projette le principe d’équivalence sur l’axe de la combinaison.»C’est sur la base de cette définition du poétique que se sont développées des analyses formelles, essentiellement centrées sur des poèmes. Jakobson lui-même en a proposé, en collaboration avec Claude Lévi-Strauss, un modèle qui a été abondamment imité – commentaire des «Chats» de Baudelaire (cité in La Stylistique. Lectures ) – et d’autres linguistes, comme Nicolas Ruwet (Langage, musique, poésie ), ont proposé des analyses inspirées des mêmes principes. En France, la revue Poétique explore les possibilités de cette méthode, illustrée notamment dans les travaux de Gérard Genette (Figures ) et Tzvetan Todorov (Poétique de la prose ).Mais, ici encore, l’emprunt ne va pas sans réciprocité. La théorie des fonctions n’est pas une théorie linguistique, mais une théorie philosophique du langage, qui permet de cautionner linguistiquement un certain nombre de notions qu’elle refoule, néanmoins, dans les marges de la science concernée.Ainsi l’analyse littéraire pourra-t-elle s’autoriser de la formulation par un linguiste de ces fonctions marginales pour assurer sa propre base scientifique, alors que d’autre part la linguistique pourra s’autoriser de la reprise de ces fonctions marginales par l’analyse littéraire pour les négliger, en réduisant son domaine à la seule communication d’information ou à la seule activité d’un locuteur solitaire.On assiste là à un chassé-croisé analogue à celui qui se jouait autour de l’écart. Les fonctions secondaires ne sont nommées que pour mieux en assurer l’évacuation. Mais cette évacuation est, en fait, le but de l’opération. En formulant ses schémas, Jakobson formule et fonde l’horizon épistémologique nécessaire au déploiement d’une linguistique déterminée: il dessine l’espace dans lequel seront produites les phrases-exemples qui permettront de construire les théories grammaticales de la linguistique distributionnelle et transformationnelle.Ce destinateur exprimant sans bruit de fond et sans malentendu, devant un destinataire passif, son «vouloir-dire» est cousin du «locuteur idéal» postulé par Chomsky. La fonction référentielle permet d’évoquer, sans la traiter, la question sémantique, ramenée à la pure dénotation, et la fonction phatique fait une simple allusion à tout ce qui dans le fonctionnement social du langage excède le modèle européen de la transmission d’information. L’évocation sommaire d’une fonction métalinguistique ne saurait tenir lieu d’une réflexion sur les conditions de production du discours grammatical lui-même. La fonction poétique enfin – qui permet d’ailleurs de rendre compte aussi bien du slogan politique ou publicitaire que de la poésie classique – donne ses lettres de noblesse à l’écart et l’associe clairement à la proclamation de la clôture et de l’immanence de l’énoncé poétique.De fait, la situation de communication ainsi représentée est moins abstraite qu’il ne paraît. Certes, elle définit après coup les postulats nécessaires au fonctionnement de la linguistique moderne. Mais ce qu’elle importe ainsi aux confins de la théorie linguistique, c’est un modèle très concret de communication, celui de la communication littéraire. Un auteur, maître du sens, émet, en présence d’un destinataire muet et consentant, le lecteur, un message autotélique, c’est-à-dire centré sur lui-même. On ne s’étonne pas du succès du modèle jakobsonien en milieu littéraire: la littérature ne fait ici que reprendre son bien.SémiotiquesSous le titre de sémiologie ou de sémiotique littéraire («Sémiotiques textuelles», in Langages ), une autre combinaison entre linguistique et littérature s’est mise en place à partir des années 1960.Il ne s’agit plus ici de prolonger la linguistique en étendant son domaine ou en le complétant, ni de lui emprunter des outils scientifiques prêts à fonctionner, mais de transposer dans le domaine du sens les modèles éprouvés de la science linguistique. Celle-ci aurait ainsi vocation à fournir des modèles de la science applicables aux sciences humaines, le prototype de l’opération étant l’utilisation du modèle phonologique pour l’analyse anthropologique proposée par Lévi-Strauss.Un tel développement était annoncé dans le Cours de linguistique générale , dans la mesure où Ferdinand de Saussure voyait dans la linguistique une science des signes, une sémiologie. Antérieure en droit à la linguistique, qui n’en est qu’un cas particulier, la sémiologie ou sémiotique lui est postérieure en fait, dans la mesure où ce sont les modèles linguistiques qui en sont la première élaboration systématique.Ce qui caractérise ainsi les recherches de sémiotique littéraire, ce qui les distingue à la fois des stylistiques et des poétiques, c’est l’abandon de la procédure classique de l’explication de texte au fil du texte. Il s’agit ici de construire des modèles du texte, c’est-à-dire des schémas abstraits destinés à rendre compte du fonctionnement de l’objet textuel, non plus au niveau des structures superficielles, mais à un niveau plus profond. Il en résulte une rencontre avec la perspective des grammaires transformationnelles, notamment avec celle de Šaumjan, à laquelle Julia Kristeva (Semeiotike ), par exemple, emprunte la distinction entre un niveau phénoménal, le «phénotexte», et un niveau profond, le «génotexte».Autre caractéristique de ces recherches, l’importance des problèmes de sémantique. C’est sous la forme d’une «sémantique structurale» que, chez Algirdas Julien Greimas (Sémantique structurale et Du Sens ), la sémiotique littéraire fait son apparition en France, et les travaux de Jean-Claude Coquet (Sémiotique littéraire ) se présentent explicitement comme une «contribution à l’analyse sémantique du discours». Exprimant le projet de la sémiotique littéraire, il écrit: «Tirant les leçons des travaux, principalement de R. Jakobson, d’É. Benveniste, de C. Lévi-Strauss et d’A. J. Greimas, nous avons substitué au point de vue taxinomique de la langue conçue comme un système de signes le point de vue syntaxique d’un discours compris comme un enchaînement de structures de signification munies de leurs règles de combinaison et de transformation.»Cette préoccupation conduit le sémioticien à tenter de construire l’aile manquante de la linguistique moderne, l’aile sémantique. D’où le jeu sur les frontières de l’interdisciplinarité. Bien que Coquet déclare, dans la suite du texte cité, qu’«il serait vain de penser qu’une telle description pourrait prendre le tour d’une suite d’opérations logico-mathématiques», le rôle des logiques modernes est de plus en plus marqué dans ces recherches, qui, par ailleurs, aboutissent souvent à des rencontres tumultueuses avec le marxisme et la psychanalyse, comme en témoigne l’évolution de l’œuvre de Julia Kristeva.Les relations entre linguistique et littérature sont entrées en crise. À l’optimisme des années 1950-1960, alimenté par les espoirs de l’interdisciplinarité, a succédé une interrogation violente, dont l’œuvre critique d’Henri Meschonnic porte témoignage. Cette interrogation passionnée sur l’«épistémologie de l’écriture» correspond à l’ébranlement qui a gagné l’ensemble des sciences humaines (Pour la poétique et Le Signe et le poème ).À l’épreuve des problèmes du «texte», la linguistique se trouve interrogée sur ses fondements. Au contact avec la recherche linguistique, la notion même de littérature est remise en question.L’interdisciplinarité aboutit à la crise des disciplines.

La fonction poétique se caractérise par une modification des modes d’arrangement dans le comportement verbal. «La fonction poétique projette le principe d’équivalence sur l’axe de la combinaison.»C’est sur la base de cette définition du poétique que se sont développées des analyses formelles, essentiellement centrées sur des poèmes. Jakobson lui-même en a proposé, en collaboration avec Claude Lévi-Strauss, un modèle qui a été abondamment imité – commentaire des «Chats» de Baudelaire (cité in La Stylistique. Lectures ) – et d’autres linguistes, comme Nicolas Ruwet (Langage, musique, poésie ), ont proposé des analyses inspirées des mêmes principes. En France, la revue Poétique explore les possibilités de cette méthode, illustrée notamment dans les travaux de Gérard Genette (Figures ) et Tzvetan Todorov (Poétique de la prose ).Mais, ici encore, l’emprunt ne va pas sans réciprocité. La théorie des fonctions n’est pas une théorie linguistique, mais une théorie philosophique du langage, qui permet de cautionner linguistiquement un certain nombre de notions qu’elle refoule, néanmoins, dans les marges de la science concernée.Ainsi l’analyse littéraire pourra-t-elle s’autoriser de la formulation par un linguiste de ces fonctions marginales pour assurer sa propre base scientifique, alors que d’autre part la linguistique pourra s’autoriser de la reprise de ces fonctions marginales par l’analyse littéraire pour les négliger, en réduisant son domaine à la seule communication d’information ou à la seule activité d’un locuteur solitaire.On assiste là à un chassé-croisé analogue à celui qui se jouait autour de l’écart. Les fonctions secondaires ne sont nommées que pour mieux en assurer l’évacuation. Mais cette évacuation est, en fait, le but de l’opération. En formulant ses schémas, Jakobson formule et fonde l’horizon épistémologique nécessaire au déploiement d’une linguistique déterminée: il dessine l’espace dans lequel seront produites les phrases-exemples qui permettront de construire les théories grammaticales de la linguistique distributionnelle et transformationnelle.Ce destinateur exprimant sans bruit de fond et sans malentendu, devant un destinataire passif, son «vouloir-dire» est cousin du «locuteur idéal» postulé par Chomsky. La fonction référentielle permet d’évoquer, sans la traiter, la question sémantique, ramenée à la pure dénotation, et la fonction phatique fait une simple allusion à tout ce qui dans le fonctionnement social du langage excède le modèle européen de la transmission d’information. L’évocation sommaire d’une fonction métalinguistique ne saurait tenir lieu d’une réflexion sur les conditions de production du discours grammatical lui-même. La fonction poétique enfin – qui permet d’ailleurs de rendre compte aussi bien du slogan politique ou publicitaire que de la poésie classique – donne ses lettres de noblesse à l’écart et l’associe clairement à la proclamation de la clôture et de l’immanence de l’énoncé poétique.De fait, la situation de communication ainsi représentée est moins abstraite qu’il ne paraît. Certes, elle définit après coup les postulats nécessaires au fonctionnement de la linguistique moderne. Mais ce qu’elle importe ainsi aux confins de la théorie linguistique, c’est un modèle très concret de communication, celui de la communication littéraire. Un auteur, maître du sens, émet, en présence d’un destinataire muet et consentant, le lecteur, un message autotélique, c’est-à-dire centré sur lui-même. On ne s’étonne pas du succès du modèle jakobsonien en milieu littéraire: la littérature ne fait ici que reprendre son bien.SémiotiquesSous le titre de sémiologie ou de sémiotique littéraire («Sémiotiques textuelles», in Langages ), une autre combinaison entre linguistique et littérature s’est mise en place à partir des années 1960.Il ne s’agit plus ici de prolonger la linguistique en étendant son domaine ou en le complétant, ni de lui emprunter des outils scientifiques prêts à fonctionner, mais de transposer dans le domaine du sens les modèles éprouvés de la science linguistique. Celle-ci aurait ainsi vocation à fournir des modèles de la science applicables aux sciences humaines, le prototype de l’opération étant l’utilisation du modèle phonologique pour l’analyse anthropologique proposée par Lévi-Strauss.Un tel développement était annoncé dans le Cours de linguistique générale , dans la mesure où Ferdinand de Saussure voyait dans la linguistique une science des signes, une sémiologie. Antérieure en droit à la linguistique, qui n’en est qu’un cas particulier, la sémiologie ou sémiotique lui est postérieure en fait, dans la mesure où ce sont les modèles linguistiques qui en sont la première élaboration systématique.Ce qui caractérise ainsi les recherches de sémiotique littéraire, ce qui les distingue à la fois des stylistiques et des poétiques, c’est l’abandon de la procédure classique de l’explication de texte au fil du texte. Il s’agit ici de construire des modèles du texte, c’est-à-dire des schémas abstraits destinés à rendre compte du fonctionnement de l’objet textuel, non plus au niveau des structures superficielles, mais à un niveau plus profond. Il en résulte une rencontre avec la perspective des grammaires transformationnelles, notamment avec celle de Šaumjan, à laquelle Julia Kristeva (Semeiotike ), par exemple, emprunte la distinction entre un niveau phénoménal, le «phénotexte», et un niveau profond, le «génotexte».Autre caractéristique de ces recherches, l’importance des problèmes de sémantique. C’est sous la forme d’une «sémantique structurale» que, chez Algirdas Julien Greimas (Sémantique structurale et Du Sens ), la sémiotique littéraire fait son apparition en France, et les travaux de Jean-Claude Coquet (Sémiotique littéraire ) se présentent explicitement comme une «contribution à l’analyse sémantique du discours». Exprimant le projet de la sémiotique littéraire, il écrit: «Tirant les leçons des travaux, principalement de R. Jakobson, d’É. Benveniste, de C. Lévi-Strauss et d’A. J. Greimas, nous avons substitué au point de vue taxinomique de la langue conçue comme un système de signes le point de vue syntaxique d’un discours compris comme un enchaînement de structures de signification munies de leurs règles de combinaison et de transformation.»Cette préoccupation conduit le sémioticien à tenter de construire l’aile manquante de la linguistique moderne, l’aile sémantique. D’où le jeu sur les frontières de l’interdisciplinarité. Bien que Coquet déclare, dans la suite du texte cité, qu’«il serait vain de penser qu’une telle description pourrait prendre le tour d’une suite d’opérations logico-mathématiques», le rôle des logiques modernes est de plus en plus marqué dans ces recherches, qui, par ailleurs, aboutissent souvent à des rencontres tumultueuses avec le marxisme et la psychanalyse, comme en témoigne l’évolution de l’œuvre de Julia Kristeva.Les relations entre linguistique et littérature sont entrées en crise. À l’optimisme des années 1950-1960, alimenté par les espoirs de l’interdisciplinarité, a succédé une interrogation violente, dont l’œuvre critique d’Henri Meschonnic porte témoignage. Cette interrogation passionnée sur l’«épistémologie de l’écriture» correspond à l’ébranlement qui a gagné l’ensemble des sciences humaines (Pour la poétique et Le Signe et le poème ).À l’épreuve des problèmes du «texte», la linguistique se trouve interrogée sur ses fondements. Au contact avec la recherche linguistique, la notion même de littérature est remise en question.L’interdisciplinarité aboutit à la crise des disciplines.

Encyclopédie Universelle. 2012.